統合失調症における栄養について

- 2025.04.13

統合失調症における栄養について

みなさんこんにちは。

三鷹駅こころえがおクリニックの山田佳幸です。当院はJR中央線 三鷹駅南口徒歩3分の東京都多摩地区にある精神科・心療内科を標榜しているクリニックです。三鷹市、武蔵野市の方をはじめ、周辺の市区町村の方や、神奈川県、埼玉県などからも来院いただいております。

春になり、今年は桜もいつもより長くみることができました。

4月は進学や新天地でのお仕事をされる方が多く、出会いと別れの時期ですね。私のクリニックでも、進学やお仕事の関係で、転居される方がいらっしゃいます。お別れすることは寂しいですが、新しい環境でも応援しております。そして新しく生活が始まった方にもこれから少しでもよいことが訪れるよう、応援しております。

特に単身での新生活の方は掃除や洗濯、自炊や転居の手続きなどが大変ですね。気を張る場面がしばらく続いてしまうので、気分転換も意識してください。

少し話がそれますが、R6年12月に新しい睡眠薬(オレキシン受容体)のクービビック(ダリドレキサント塩酸塩錠)というお薬が発売されました。どこかのタイミングでこのお薬について説明をしたいと思っております。

では、本題に入りたいと思います。今回は「統合失調症における栄養について」を説明したいと思います。前回は“精神疾患における栄養素やサプリメントについて(総論)”について説明させていただきました。

詳しくは前回のブログをご覧ください。

精神疾患における栄養素やサプリメントについて(総論) – 三鷹駅こころえがおクリニック ブログ

今回からは各疾患について特徴を説明し、その後、栄養やそれに関係することについて説明を行ってゆきたいと思います。

★統合失調症における栄養について★

★統合失調症とは?

まずは疾患の特徴や治療法について説明をします。

*統合失調症自体の説明は当クリニックのホームページ内の「診療内容」内にある統合失調症のコピペになります。すでに知識がある方や読んだことがある方は読み飛ばしてください。

統合失調症とは、考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く病気で、その原因は脳の機能に問題があると考えられています。

統合失調症の発症には、国や地域、民族、性別などによる差はほとんどみられません。有病率は人口の約1%(100人に1人程度)であり、珍しい病気ではありません。

脳の機能が一部正常に働かなくなることで、幻覚や妄想といった陽性症状と意欲の低下、活動性の低下、外部に興味がわきにくくなるなどといった陰性症状、集中力、記憶力、問題解決能力などに支障が出る認知機能障害が症状として認められます。

統合失調症は慢性疾患であり、長い経過をたどります。10代後半〜30代に発症することが多く、稀に高齢になってから発症するケースもあります。

統合失調症は自分が病気であるという自覚を持ちにくい疾患の1つです。病状を悪化させいないためにも自分の病気のことを知った上で治療を続けることが大切です。

★統合失調症の原因

統合失調症の発症の原因ははっきりわかっていませんが、下記のような仮説があります。

●ドパミン仮説

脳をはじめとする神経系の機能に障害が起きる病気と考えられており、脳内の神経伝達物質であるドパミンやセロトニンなどが発症に関係があると言われています。

●ストレス・脆弱性仮説

ストレス・脆弱性仮説は、様々な要因が積み重なり発症するのではないと考えられている仮説です。遺伝、脳のトラブル、性格や気質などといった元々の要因である「脆弱性」に、環境やライフイベント、病気といった日常で生じるストレスが重なり発症するのではないかと考えられています。

★統合失調症の症状

発症当初は、「陽性症状」が主な症状であることが多いです。徐々に「陰性症状」や「認知機能障害」が目立ち、生活に支障をきたします(時に陰性症状が主体で、時に陽性症状を認める経過をたどる場合もあります)。

*陽性症状:あるはずのないものが現れる症状

- 実際にない音、声が聞こえる

- 監視されている、盗聴されていると感じる

- 他人から危害を加えられていると感じる

- 悪口を言われていると感じる

- 自分が責められている、騙されていると感じる

- ネットやテレビなどで自分のことを言っている

- 他人が自分の心を読めると感じる

- 話題がとりとめもなくあちこちに飛ぶ

*陰性症状:あるべきものがなくなってしまう症状

- 自宅にひきこもりがちとなる

- 以前は楽しめていたことに関心がなくなる

- 表情が乏しくなる

- 人間関係に関心を示さなくなる

- 感情の変化が乏しくなる

- 周りのことに興味、関心がなくなる

- 部屋が荒れがちになる、身なりや衛生面が無頓着になる

*認知機能障害:集中力、記憶力、問題解決能力などの障害

- 1つのことに集中できない

- 指示通りに物事が出来ない

- 相手の話が理解できない

- 忘れっぽい

- 気持ちや考えが整理できない

★統合失調症の診断

統合失調症を正確に診断するような検査は存在しません。患者さんが訴える妄想や幻覚などの陽性症状や陰性症状を詳細にうかがい、診断を行います。

甲状腺機能障害、脳炎などでは統合失調症に類似した症状を呈することがあります。疑わしい場合は、検査を行い、除外をした上で診断を行います。

★統合失調症の治療

統合失調症の治療は薬物療法と心理社会的な治療(リハビリテーションや精神療法)を組み合わせて行います。

*薬物療法

統合失調症は慢性疾患です。まず、症状の改善や、進行を抑える目的で、薬物療法を行います。症状がよくなっても、再発を防ぐ目的で、内服を継続する必要があります。

統合失調症に用いられる主な薬剤は「抗精神病薬」と呼ばれます。抗精神病薬には幻覚や妄想などの陽性症状を改善する作用、不安感や不眠などの症状を改善する作用、感情や意欲の低下などの陰性症状を改善する作用などがあります。

抗精神病薬には様々な種類や剤型、副作用があるため、状態に合った薬剤を選択し、治療を続けます。

現在は抗精神病薬の中でも副作用の少ない非定型抗精神病薬で治療することが主流です。非定型抗精神病薬には以下のものがあります。

- リスパダール®(リスペリドン)、インヴェガ®(パリペリドン)、ラツーダ®(ルラシドン)、ルーラン®(ペロスピロン)、ロナセン®(ブロナンセリン)

- ジプレキサ®(オランザピン)、セロクエル®(クエチアピン)、シクレスト®(アセナピン)

- エビリファイ®(アリピプラゾール)、レキサルティ®(ブレクスピラゾール)

- 内服とは別に2週間〜12週に1度筋肉注射を行い、症状の改善や再発予防を図る持続性注射剤を使った治療法もあります(リスパダール、ゼプリオン、エビリファイ、ハロマンス、フルデカシン)。

*統合失調症の再発予防効果

統合失調症は再発しやすい疾患であり、統合失調症の予後についてはいかに薬物療法を継続できるかにかかっています。内服を中断すると、2年以内に80%以上の方が再発するという報告もあります。

再発してしまうと、以前よりも病状が重くなることや、抗精神病薬が効きにくくなる場合があります。服薬は長期間に渡って必要となることを理解し、治療を続ける必要があります。

時に内服を減らしたい、やめたいと思うことは誰でもあると思います。そう思った際は、まずは相談ください。

*心理社会的治療(リハビリテーションや精神療法)

統合失調症の方は社会生活のさまざまな場面で苦手さや不都合さを感じています。また、感情表現や人付き合い、日常生活の基本的なこと、リラックスすることなどにも困難を感じます。それらの能力を回復させるためにリハビリテーションが必要となります。

リハビリテーションは日々の生活の中でもできますが、デイケア、作業所などに通所することで、社会とのつながりを持ちながらリハビリを行うことができ、有効と考えられています。

当クリニックにはデイケア、作業所が併設されていないため、利用される際は他施設と連携して治療を進めてゆきます。

精神療法については「支持的精神療法」を行います。支持的精神療法には患者さんを精神的にバックアップする、といった意味合いがあります。患者さんが日々の生活の中で感じる不安や心配事を具体的に話し合い、解決の糸口を一緒に見つけていき、精神の安定を図り、日常生活の質を上げてゆきます。

ここからは新しい内容になります。

★統合失調の栄養学的問題★

統合失調症の方は、肥満、喫煙、糖尿病、高血圧、高脂血症、メタボリックシンドロームなどが問題となる場合があります。統合失調症の方は、これらの生活習慣病を合併する割合が高いと言われています。また、統合失調症の方は、飽和脂肪酸(肉類、乳製品、油脂類、お菓子類などに多く含まれます)の摂取量が多く、食物繊維や果物の摂取が少なかったという報告や、パンや菓子パンやジュースを飲む頻度が多いことが指摘されています。

★統合失調症の方の食事面の特徴

*過食

過食には、1回の食事量が多い場合と、間食や長い時間をかけて食べ続けることによって過剰摂取となる場合があります。また、不眠がある場合、中途覚醒時に夜食を食べてしまうこともあるため、肥満やメタボリック症候群の要因となることがあります。

食事の時間を決める、高カロリーな食品を手に届く場所に置かない、テレビやスマホなどを見ながらだらだらと食事をしない、日中の活動量を増やす、デイケア、作業所、仕事など活動の場を作る、などの対策や家族のサポートを得る、訪問看護の導入をし、栄養面のサポートを得るなども検討してみることも検討してください。

*切迫的摂食

切迫的摂食とはや早食いや詰込みなど書き込むような摂取法であり、統合失調症の方に多く見られる特徴のひとつです。食事摂取量が増えることも多く、肥満の要因となることがあります。また、詰め込みすぎるため、誤嚥や窒息のリスクも高まります。

目に見える場所に食品を置かない、あまり買いだめをしない、食事をする際は(十分に咀嚼せず飲み込んでしまうため、誤嚥や窒息のリスクがあるため、)よく噛み飲み込む、お肉など大きいものは小さく刻む、食事をとる時間を大まかに決めるなどのことなどを検討してください。

*ファーストフードの利用・お菓子やソフトドリンクの摂取

病状の不安定さ、陰性症状が強いなどで自炊が出来ない方の場合、ファーストフードの利用が目立ち、偏った栄養素ばかり摂取してしまうため、栄養バランスが乱れてしまうことがあります。

甘いものに依存的になっている場合や、薬物療法の副作用で口渇や食欲亢進などが影響することもあります。また、お菓子やソフトドリンクの摂取に関しては、患者さん自身が適切な摂取量を把握できていない場合もあります。

このような場合は、栄養士さんによる栄養指導などを検討し、栄養のバランスについて改めて勉強することもお勧めします。ただ中々栄養バランスや規則正しい食事摂取がすぐにできないことも多くあります。その際はサプリメントの併用なども検討してみましょう。栄養士さんによる栄養指導に関しては当院では行っておりませんが、ご希望があれば別の医療機関に依頼をすることができます。お声かけ下さい。

★統合失調症治療薬(抗精神病薬)の影響

統合失調症の方の治療は薬物療法が非常に大切なのですが、一部薬剤には体重増加や耐糖能異常が生じる副作用がでる薬剤もあります。気を付けていただきたいことは、ネットなどで検索するとかなり極端な表現で記載

されているサイトがあることです、副作用に体重増加があるからといって、すべての方に副作用が出現するわけではありませんし、相性の問題も大きいため、体重増加のリスクがある薬剤でも影響が全くないという方もいます。副作用の出現の有無は人それぞれなのです。くれぐれもネットの情報を鵜呑みにしないように注意してください。

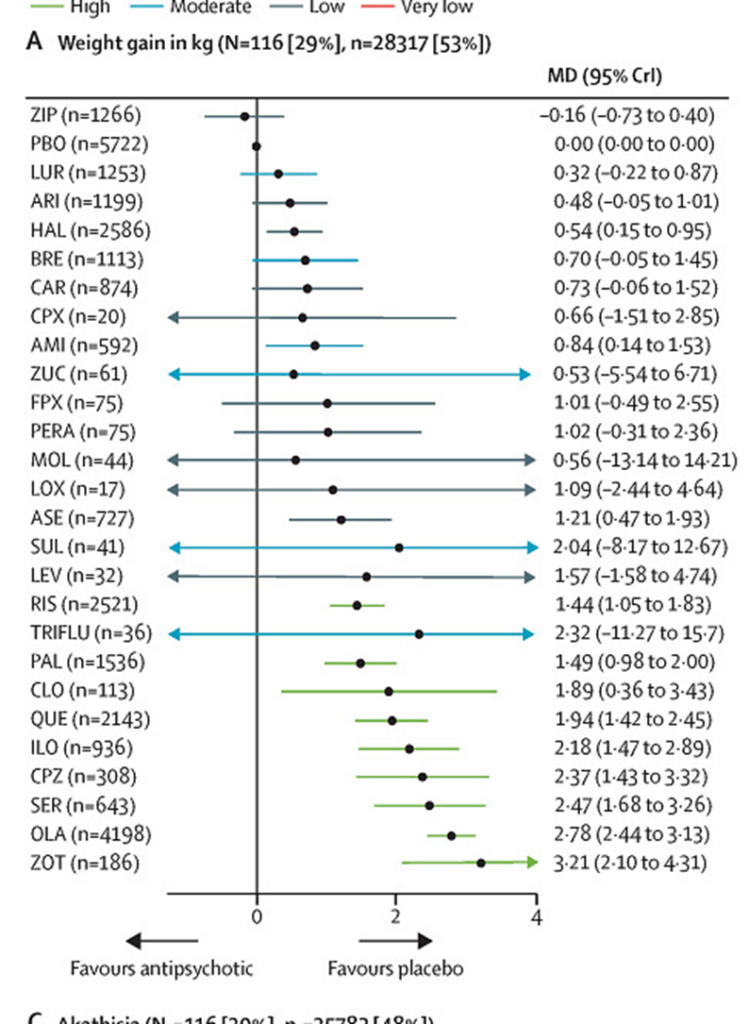

*ただし、実際に体重増加するリスクはあります。以下の論文に薬剤の体重増加について調べたものが記載されています。参考にしてください。

Huhn M,et al.Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-episode schizophrenia:asystematic review and network meta-analysis.Lancet.2019 Sep 14;394(10202):939-951 (Lancetという国際誌の中でもかなり格式が高い、有名な雑誌です)

*MDの値が大きいほど体重増加に気を付ける必要があります。

薬が略語になっていてわかりにくいのですが、日本で発売されている薬剤では、ゾテピン(ロドピン)、オランザピン(ジプレキサ)、クロルプロマジン(コントミン)、クエチアピン(セロクエル)、クロザピン(クロザリル)、パリぺリドン(インヴェガ)が体重増加作用が高いという結果になっております。

抗精神病薬の作用などについては、過去のブログを参考にしていただけると幸いです。

精神科・心療内科で使用する薬剤の副作用について その4 – 三鷹駅こころえがおクリニック ブログ

精神科・心療内科で使用する薬剤の副作用について その5 – 三鷹駅こころえがおクリニック ブログ

精神科・心療内科で使用する薬剤の副作用 その6 – 三鷹駅こころえがおクリニック ブログ

このように統合失調症の治療薬の中には注意をして使用しなければならない物もあります。ただ、その薬剤以外では症状に効果がない場合もあり多くあります。

このため、抗精神病薬に限ったことではないのですが、薬剤を服薬していただいている方には定期的な採血や心電図検査をお願いし、肝機能やコレステロールなどのメタボ関連の項目、耐糖能のチェックをさせて頂き、副作用が生じているかを問診+検査にて評価し、場合によっては他の薬剤に変更することもあります。

★肥満やメタボリックシンドロームへの対応

日本精神神経学会 日本糖尿病学会 日本肥満学会監修の「統合失調症に合併する肥満・糖尿病の予防ガイド」では、メタボリックシンドロームを予防するための生活上の注意点に関しては食事量や運動に注意を払い、ウエストに注意し、ウエスト周囲長が増大した場合は運動療法や食事療法、メタボリックシンドローム関連の検査の検討をするようにという記載があります。また、メタボリックシンドロームになってしまった際は、現在の体重から3-6か月で3%以上減少を目標とし、高度肥満の場合は、5-10%減少を目標とすることが推奨されています。これらの目標を達成すると、コレステロールや中性脂肪、尿酸、肝機能などメタボの影響で生じた異常値の改善が期待できるとされています。

ただ、これらすぐに実行することは統合失調症の方でなくても難しいと思います。運動であれば例えばクリニックに受診した後や買い物をした際は少し遠回りして帰るなど、単発で運動を頑張るよりは何かのついでにした方が、長続きもしますし、苦になりにくいかなあと思います。

★まとめ★

統合失調症の方は栄養素が偏る傾向があったり、薬剤の影響で体重増加などが生じやすくなります。特定の栄養素を摂取するというよりは生活状況の確認、食事内容の把握、運動量の評価などを行い、必要に応じて見直しや採血、心電図検査を行い、状態の評価を行います。食事内容の偏りが中々改善しない場合はサプリメントの摂取も選択肢に入れて良いと思います。また、栄養士さんの栄養指導を受けることもよいと思います。その方の生活状況にあったアドバイスをしてもらえます。

*当院には栄養士さんがいないため、ご希望がある場合は、他の医療機関にて栄養指導を行ってもらうことも可能です。山田までお声かけ下さい。

文献

・「健康日本21(第二次)分析評価事業」https://www.nibiohn.go.jp/eiken/kenkounippon21/index.html

・大塚製薬栄養素カレッジ https://www.otsuka.co.jp/college/

・明治ホールディングス 健康・栄養 よりhttps://www.meiji.com/sustainability/contribution/health_nutrition/

・健康長寿ネット https://www.tyojyu.or.jp/net/index.html

・厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」より https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08517.html

・臨床に役立つ精神疾患の栄養食事指導 功刀浩/阿部裕二 編著 講談社

・統合失調症に合併する肥満・糖尿病の予防ガイド

日本精神神経学会 日本糖尿病学会 日本肥満学会:監修

「統合失調症に合併する肥満・糖尿病の予防ガイド」作成委員会:編、新興医学出版社

以上、今回は「統合失調症における栄養素やサプリメントについて」について説明をしました。

次回は気分障害(うつ病、双極性障害)の栄養素について説明してゆきたいと思います。

instagramをやっています。ご覧ください。

https://www.instagram.com/mitaka_kokoro_egao/

皆様の心が少しでも笑顔になりますように。